Предлагаем ознакомится со статьей на тему: "дисплазия челюстного сустава" с детальными комментариями и методологией лечения и профилактики.

Содержание

Синдром соединительнотканной дисплазии височно-нижнечелюстного сустава

До недавнего времени считалось, что механизмы возникновения и развития суставной дисфункции реализуются через «активный» компонент, приводящий в движение височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС), — нейромускулярный аппарат, определяющий пространственные взаимоотношения суставных элементов. Основным патогенетическим фактором в развитии дисфункции ВНЧС признается дискоординация жевательных мышц и их спазматическое сокращение, что может привести к развитию болевого синдрома, а затем и к смещению суставного диска, растяжению капсулы, возникновению суставных шумов, т. е. к внутренним нарушениям ВНЧС.

Самому же височно-нижнечелюстному суставу отводилась роль пассивной материи, морфофункциональные характеристики которой рассматривались лишь как итог патогенных воздействий механического характера. Работами последних лет доказано, что одним из важнейших факторов развития патологии височно-нижнечелюстного сустава является наследственный дефект формирования соединительной ткани — дисплазия соединительной ткани (ДСТ). Именно соединительная ткань формирует основные элементы ВНЧС.

Под ДСТ понимают нарушение развития соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах онтогенеза вследствие генетически измененного фибриллогенеза внеклеточного матрикса (коллагена), приводящее к расстройству гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях.

Патология ВНЧС на фоне ДСТ имеет отличный от нейромускулярного и окклюзионно-артикуляционного синдромов механизм развития: соединительная ткань с протекающим в ней диспластическим процессом формирует неполноценный каркас (суставные поверхности костей, покровные суставные хрящи, диск и связки), приводимый в движение мышцами, имеющими нормальную закладку. Между силой мышечных сокращений жевательной мускулатуры (латеральной крыловидной мышцы) и сниженными упругими и прочностными свойствами сустава на фоне обычной функциональной нагрузки возникает диссоциация, приводящая к повреждению соединительнотканных суставных элементов: внутрисуставных связок и суставного диска.

Этиопатогенетические особенности и патоморфологические изменения накладывают отпечаток на клинике заболеваний сустава и характере их течения, что дает основание выделить внутренние нарушения ВНЧС, развившиеся у больных ДСТ, в отдельную форму патологии — синдром соединительнотканной дисплазии височно-нижнечелюстного сустава.

Клиника. Как правило, первой жалобой пациентов со стороны ВНЧС является появление щелчков при открывании и закрывании рта во время приема пищи. Вскоре присоединяются внезапно возникающие периоды ограничения открывания рта, которые устраняются боковыми движениями нижней челюсти. Обычно такие блокировки сустава возникают по утрам, во время чистки зубов или завтрака. Постепенно они становятся все чаще, продолжительность их нарастает до тех пор, пока однажды больной не сможет открыть рот вовсе. Со временем наряду со щелчками появляются болевые ощущения, хруст и чувство «песка в суставе».

Наряду с жалобами со стороны ВНЧС больного часто беспокоят те или иные симптомы, обусловленные диспластическим процессом: неустойчивость психики, колебания артериального давления, колющие боли в области сердца, быстрая утомляемость, потливость, нарушение зрения и носового дыхания; боли и хруст в разных суставах, в позвоночнике, боли и быстрая утомляемость стоп при ходьбе и др.

При изучении общесоматического статуса обращают на себя внимание характерные для ДСТ внешние фенотипические признаки (астенический тип конституции, деформации грудной клетки, гипермобильность суставов, арахнодактилия, плоскостопие, Х- и О-образное искривление нижних конечностей, сколиоз, гипотрофия мышц, вентральные грыжи, тонкая просвечивающая кожа и др.).

Со стороны ВНЧС обнаруживаются изменения, характерные для той или иной формы внутренних нарушений. При переднем вправляемом смещении суставного диска пальпаторно и аускультативно выявляются щелчки, возникающие при открывании и закрывании рта. Чаще всего у лиц с ДСТ они сочетаются со смещением головки нижней челюсти кпереди от суставного бугорка. Весьма характерным при ДСТ является одновременное поражение обоих сочленений, раннее присоединение воспалительных изменений в виде синовиита. Клинически это проявляется болезненностью при пальпации в области проекции головки нижней челюсти. В начальной стадии заболевания функция сустава не ограничена; открывание рта сохранено в полном объеме и даже чрезмерно. Обращают на себя внимание боковые и зигзагообразные смещения нижней челюсти, асинхронность движений ее головок.

Очень скоро присоединяются признаки переднего невправляемого смещения суставного диска: щелчки исчезают, экскурсия головки нижней челюсти резко снижена, характерно выраженное ограничение открывания рта (на 0,5—2 см), невозможность смещения челюсти в здоровую сторону и выдвижения ее вперед. На смену реципрокным щелчкам приходит крепитация, свидетельствующая о развитии вторичного остеоартроза. Особенностью клиники синдрома соединительнотканной дисплазии ВНЧС является отсутствие характерных для артикуляционно-окклюзионного и нейромускулярного синдромов гипертонуса и болезненности жевательной мускулатуры. Это подтверждается данными локальной электромиографии латеральных крыловидных мышц игольчатыми электродами: у больных с ДСТ не наблюдалось таких признаков мышечного гипертонуса как возникновение потенциала покоя и увеличение амплитуды электромиографической кривой. Напротив, характерными являются признаки гипотрофии и истощения мышц (разреженная низкоамплитудная электромиограмма с быстрым затуханием).

Изменения со стороны зубочелюстного аппарата разнообразны. Зачастую у пациентов имеет место ортогнатический прикус при интактных зубных рядах, что вызывает у практических врачей затруднения в поисках причины заболевания. В других случаях выявляется та или иная патология зубочелюстного аппарата — от глубокого резцового перекрытия до тяжелых форм аномалии прикуса. Иногда можно обнаружить асимметрию лица, выходящую за рамки нормы. При этом клинически и рентгенологически определяется гипоплазия костей лицевого скелета и височно-нижнечелюстного сустава.

Проведенные исследования доказывают, что быстрое прогрессирование симптомов дисфункции ВНЧС с исходом в остеоартроз или переднее невправляемое смещение суставного диска в большинстве случаев имеет место у лиц с внешними признаками ДСТ, причем тем чаще, чем более тяжело протекает диспластический процесс. На основании этого факта стало возможным создание прогностической математической модели, которая легла в основу программы для персонального компьютера и может быть использована в практическом здравоохранении.

Профилактика. Учитывая тот факт, что в основе ДСТ лежит генетический дефект коллагена, профилактику следует начинать с вопросов планирования семьи, прибегая при необходимости к помощи специалистов генетической консультации.

Если же наличие ДСТ является свершившимся фактом, задачей стоматолога является проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение развития аномалий прикуса, кариеса и его осложнений, дефектов зубных рядов. При лечении и удалении зубов у лиц с ДСТ необходимо помнить о том, что капсулярно-связочный аппарат ВНЧС у диспластиков мало устойчив к механической нагрузке. При проведении стоматологических вмешательств, особенно при лечении и удалении больших коренных зубов, следует проявлять особую осторожность. При длительном лечении необходимо давать пациенту возможность отдохнуть, нельзя требовать от него максимально открывать рот — это может привести к вывиху сустава, повреждению связочного аппарата. При удалении зубов категорически запрещается прибегать к операции выдалбливания.

Лечение синдрома соединительнотканной дисплазии ВНЧС заключается в проведении тех же мероприятий, что и при других формах суставной дисфункции. Вместе с тем, учитывая особенности патогенеза, таким больным не рекомендуется проведение блокад двигательных ветвей тройничного нерва (по Берше, Егорову): болевой синдром, развивающийся у пациентов с синдромом соединительнотканной дисплазии ВНЧС, обусловлен чаще всего присоединением воспалительного процесса; для его купирования назначают препараты из группы НПВС (ортофен, диклофенак и др.). Выраженный положительный эффект получен при назначении лазеротерапии и фонофореза с гидрокортизоном, проведении иглорефлексотерапии. Кроме того, любая инвазивная процедура у лиц с дисплазией соединительной ткани сопровождается повышенным риском геморрагических и инфекционных осложнений; блокады достаточно тяжело переносятся пациентами, зачастую страдающими вегетативно-сосудистыми расстройствами.

“Заболевания, повреждения и опухоли челюстно-лицевой области”

под ред. А.К. Иорданишвили

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава на фоне дисплазии соединительной ткани

Е.А. Брагин, д.м.н., профессор,

А.А. Долгалев, д.м.н., профессор,

Ю.Н. Уманская

Ставропольский государственный медицинский университет

Патология височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) одна из наиболее распространенных проблем в современной стоматологии. Ряд авторов считает ведущими в развитии патологии ВНЧС внутренние факторы, такие как нарушения развития тканевых структур, участвующих в формировании сустава. Данные изменения характерны для генетически обусловленного системного процесса, описываемого в литературе под названием «Дисплазия соединительной ткани» (ДСТ) [2, 3, 4].

ДСТ – это собирательное понятие, характеризующиеся врожденными, наследуемыми отклонениями в развитии соединительной ткани, формирующей органы, в том числе органы зубочелюстной системы, которые при определенных условиях могут стать причиной нарушения функции.

Поражения при ДСТ имеют системный характер. Соединительная ткань на фоне данной патологии теряет свои прочностные свойства во всем организме в целом и в частности страдает капсулярно-связочный аппарат ВНЧС. Проявления ДСТ наиболее изучены в сердечнососудистой и дыхательной системах, опорно-двигательном аппарате. Однако в литературе практически не освещен вопрос проявления и выявления данных наследственных нарушений, связанных с ДСТ в капсулярно-связочном аппарате ВНЧС.

Патогенез дисфункции ВНЧС на фоне ДСТ отличается по ряду признаков от окклюзионного и нейромускулярного синдромов. На фоне диспластических процессов в соединительной ткани формируется неполноценный каркас ВНЧС, при воздействии на который даже физиологической нагрузки, возникает травма морфологических элементов сустава.

На фоне широкого распространения ДСТ среди стоматологических пациентов и часто встречающейся патологии ВНЧС, вопрос влияния реабилитации данных пациентов остается открытым. Стоматологическое ортопедическое лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС, ассоциированной с ДСТ, требует предварительной окклюзионной коррекции с помощью капп с последующим рациональным протезированием, позволяющим нормализовать положение суставного диска.

Приведем клинический пример лечения такого пациента. Пациентка К-на., 35 лет, обратилась с жалобами: на боль в области ВНЧС слева, затрудненное открывание рта.

При объективном исследовании выявлено: открывание рта ограниченно в пределах 15–20 мм, вызывает боль с иррадиацией в область ВНЧС слева.

Появление болей связывает с удалением так называемых зубов мудрости. Прикус ортогнатический, с перекрытием верхними резцами нижних на 1/3 длины коронки. Верхняя и нижняя межрезцовые линии совпадают. Зубоальвеолярное удлинение фронтального участка нижней челюсти. Наличие фасеток патологической стираемости в области щечных бугров жевательных зубов нижней челюсти слева, верхних и нижних резцов и клыков (рис. 1). Открывание рта не сопровождается смещением межрезцовой линии. При пальпации жевательных мышц отмечается болезненность больше выраженная слева.

Рис. 1. Смыкание зубных рядов пациентки К-на., 35 лет, в положении центральной окклюзии

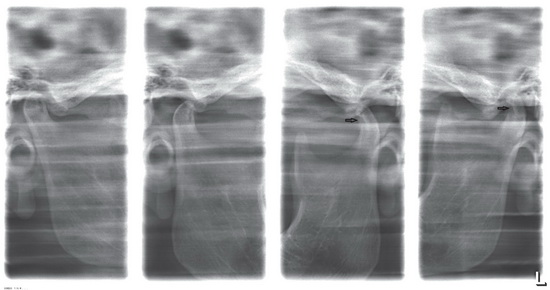

На зонограмме ВНЧС (рис. 2) головки нижней челюсти асимметричной формы, обнаружены структурные изменения головки нижней челюсти слева.

Рис. 2. Зонограмма правого и левого височно-нижнечелюстного сустава

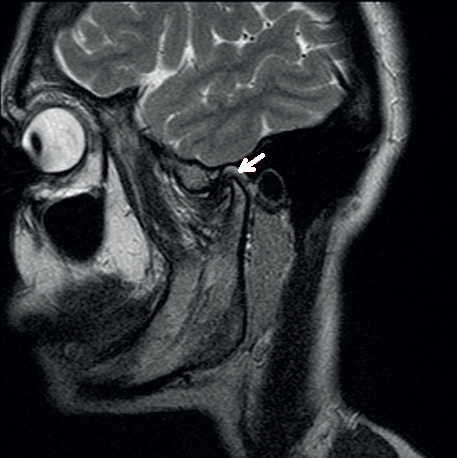

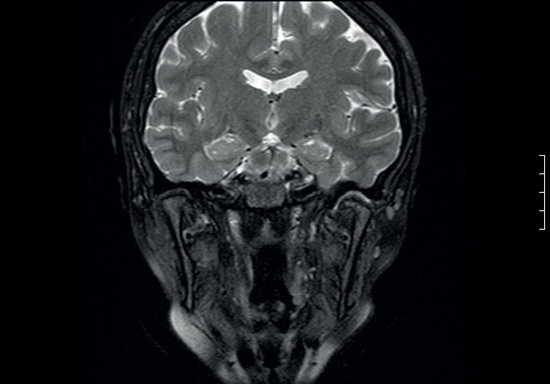

При изучении магнитно-резонансной томографии (МРТ) [1] выявлены признаки ограничения подвижности головки нижней челюсти справа при функциональных пробах. Передняя умеренная дислокация обоих суставных дисков ВНЧС, расширение суставной щели слева. Накопление небольшого количества избыточной жидкости в полости левого височно-нижнечелюстного сустава (рис. 3). Признаки компрессии межсуставного диска и повреждения структуры гиалинового хряща артикуляционной поверхности головки.

Рис. 3. МРТ височно-нижнечелюстного сустава в кососагитальной (а) и коронарной (б) проекциях

При опросе также выявлены ряд больших (показатель Beighton = 4) и малых (боль в спине > 3 месяцев, варикозное расширение вен, вегетососудистая дистония) признаков [5] характерных для одного из диспластических синдромов – синдрома гипермобильности суставов (рис. 4).

Рис. 4. Переразгибание лучезапястного сустава

Диагноз: Cиндром гипермобильности суставов. Соматоформная вегетативная дисфункция. Осложнения: Болевая дисфункция ВНЧС слева, мышечно-суставная форма. МР – картина реактивного синовиита ВНЧС слева. Артрит ВНЧС слева.

Рекомендовано:

- Нормализовать межокклюзионные взаимоотношения с проведением трансверзального смещения влево назубной каппы.

- Медикаментозное лечение, направленное на снижение мышечного гипертонуса (миорелаксация).

- Седативная терапия.

- Миогимнастика.

Лечение: Проведена редресация. Назначены изотонические упражнения для увеличения подвижности нижней челюсти. Получены диагностические модели. Фиксация окклюзии с помощью материала O-Bite. После исследования диагностических моделей, проведено изготовление каппы на нижний зубной ряд для проведения трансверзального смещения и нормализации окклюзии (рис. 5). Назначена противовоспалительная и миорелаксирующая терапия. В дальнейшем рекомендовано протетическое лечение.

Рис. 5. Окклюзионная каппа

В результате анализа данных комплексного обследования пациентки выявлен патогенез дисфункции ВНЧС. Из-за недостаточности капсулярно-связочного аппарата ВНЧС на фоне дисплазии соединительной ткани, произошел сдвиг нижней челюсти влево, возникли функциональные и окклюзионные нарушения, проявившиеся передней дислокацией обоих суставных дисков ВНЧС, ограничением подвижности правой головки ВЧНС, как следствие длительного хронического процесса.

Через два месяца после начала лечения получена стойкая ремиссия. Открывание рта увеличилось до 39 мм, нивелирован болевой компонент, при снятии каппы пациентка К-на свободно удерживает нижнюю челюсть по отношению к верхней в центрическом положении.

Выводы

- Клинико-морфологические признаки дисфункции ВНЧС у пациентов с синдромом ДСТ обусловлены генетическими изменениями в капсулярно-связочном аппарате ВНЧС, что находит свое подтверждение при анализе МРТ ВНЧС и проявляется в ограничении подвижности одного или обоих менисков.

- Окклюзионные шины при лечении дисфункций у пациентов с дисплазией следует использовать для первого этапа лечения.

- Пациенты с функциональными нарушениями ВНЧС, обусловленными ДСТ требуют длительного диспансерного наблюдения.

Ветеринарная клиника доктора Шубина

Дисплазия височно-нижнечелюстного сустава – дегенерация компонентов сустава, ведущая к рецидивирующим подвывиху нижней челюсти и синдрому блокированной челюсти в открытом положении.

Синонимы: синдром блокированной челюсти с открытой пастью; подвывих височно-нижнечелюстного сустава; врожденный вывих или подвывих височно-нижнечелюстного сустава.

Дисплазия височно-нижнечелюстного сустава – заболевание с неопределенными причинами, поражает молодых зрелых собак. В качестве основных причин развития предположены врожденные (наследственные) дефекты развития черепа, а именно – суставного мыщелка нижней челюсти и нижнечелюстной ямки височной кости. Доказательством данной теории является то, что у части пораженных животных с дисплазией височно-нижнечелюстного сустава, нижнечелюстная ямка более мелкая и мыщелковый отросток расположен более косо, чем у нормальных собак.

Нарушения формирования сустава обычно сопровождаются повторяющимся подвывихом нижней челюсти и блокировке сустава в положении с открытой пастью. Также, нестабильность сустава ведет к формированию вторичного остеоартрита. Нестабильность сустава, совместно со слабостью симфиза нижней челюсти может вести к независимым движениям ветвей нижней челюсти, что может привести к изменению позиции клювовидного отростка латерально к скуловой дуге, усугубляя блокирование челюсти в открытой позиции. У части собак, отмечается только вывих височно-нижнечелюстного сустава, без признаков смещения клювовидного отростка.

Предрасположенность к дисплазии височно-нижнечелюстного сустава отмечается у таких пород собак как бассет хаунд, ирландского сеттера и сенбернара. Боль и изредка встречающаяся блокировка челюсти в открытой позиции без смещения клювовидного отростка чаще отмечается у ретриверов и боксеров. Клинические признаки в первый раз отмечаются по мере достижения собаки половой зрелости (молодые, зрелые животные).

Владельцы обычно описывают рецидивирующие эпизоды блокировки челюсти в открытой позиции после зевоты собаки или драк, со спонтанным возвращением к норме. Обращение в ветеринарную клинику происходит по причине повторяющихся случаев вывиха, либо когда челюсть блокируется в открытой позиции (последнее реже). Часть животных проявляют признаки болезненности при манипуляциях нижней челюстью или отказываясь от приема пищи. В истории болезни обычно нет предшествующей травмы сустава.

При обращении животного для лечения с блокировкой с открытой пастью, клювовидный отросток обычно расположен латерально к скуловой дуге, при этом определяется подкожное выбухание над дугой (определяется как визуально так и при пальпации). При прощупывании сустава нижней челюсти животные могут проявить признаки болезненности.

При радиографическом исследовании височно-нижнечелюстного сустава снимки производятся в нескольких проекциях (обязательно как с открытой пастью так и с закрытой), оценивается как сам сустав, так и положение клювовидного отростка. Радиографическое исследование посредством флюороскопии может оценить сустав в движении. Признаки дисплазии височно-нижнечелюстного сустава включают повышение и изменения суставного пространства на латеральной проекции, уменьшение глубины ямки нижней челюсти и вторичный остеоартрит. На вентродорсальной проекции, может отмечаться более косое положение мыщелков нижней челюсти и расположение клювовидного отростка латерально к скуловой дуге при открытой пасти животного.

При сомнениях в постановке диагнозов, можно попытаться сравнить снимки подозрительного по болезни животного и животного со снимками здоровой собаки.

Компьютерная томография (КТ) позволяют лучше оценить височно-нижнечелюстной сустав по сравнению со стандартным радиографическим исследованием.

Диагноз дисплазии височно-нижнечелюстного сустава устанавливается на основании клинических признаков и данных визуальных методов обследования. При дифференциальной диагностике учитывают такие патологии как травматический вывих сустава, переломы нижней челюсти, краниомандибулярная остеопатия и инородное тело пасти.

Репозиция сустава при вывихе может быть произведена без общей анестезии, посредством широкого открытия пасти и манипуляциях с нижней челюстью (отвод ветви нижней челюсти от блокированной стороны). При значительном сопротивлении к мануальной редукции челюсти, применяется общая анестезия.

После вправления нижней челюсти, следует ожидать рецидива заболевания, для его предупреждения проводится либо частичная резекция скуловой дуги (при блокировке клювовидного отростка на латеральной стороне) либо удаление суставного мыщелка нижней челюсти (при отсутствии смещения клювовидного отростка и рецидивирующем вывихе суставного отростка).

Частичная резекция скуловой дуги

Разрез кожи и подкожных тканей проводится над вентральной границей ростральной части скуловой дуги. Далее следует приподнять фасциальное присоединение к арке с сохранением дорсальной ветви лицевого нерва. После широкого открытия пасти индуцируется смещение клювовидного отростка для идентификации части дуги, которая мешают обратному смещению отростка. После определения, часть скуловой дуги отсекается кусачками или буром. До закрытия, следует удостовериться в нормальном движении клювовидного отростка при манипуляциях с нижней челюстью. Подкожные ткани и кожа закрываются по отдельности.

Кондилэктомия нижней челюсти

Кожный разрез проводится на вентральной границе каудальной части скуловой дуги, центрируется над височно-нижнечелюстным суставом. Далее, поднимается каудальное периостальное прикрепления массетера к скуловой дуге, для обнажения капсулы сустава (капсула идентифицируется посредством пальпации во время движения нижней челюстью ассистентом). Капсула рассекается между мениском и мыщелком, затем приподнимается. Место кондилэктомии определяется на основании обнаружения шейки мыщелка (на уровне вырезки нижней челюсти). Вначале резецируется латеральная часть мыщелка костными кусачками, затем разрез проводится буром, остатки мыщелка разрушаются остеотомом, но, мениск нижней должен быть сохранен. После чего, проводится отдельное закрытие фасции массетера, подкожных тканей и кожи.

При двустороннем поражении, возможен рецидив блокировки нижней челюсти после односторонней операции (кондилэктомии или резекции скуловой дуги), однако, у большинства животных отмечается нормальная функция нижней челюсти.

Валерий Шубин, ветеринарный врач, г. Балаково

Способ рентгенодиагностики различных типов дисплазии височно-нижнечелюстного сустава

Владельцы патента RU 2462993:

Изобретение относится к медицине, в частности к стоматологии, и применимо в рентгенологии для дифференциальной диагностики патологии височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

Клинические и рентгенологические признаки эпифизарной дисплазий: боль в суставе, миалгия, ограничение подвижности, блокирование сустава, суставные звуки, асимметрия нижней челюсти, аномалия прикуса, сужение суставной щели, уплощение головки нижней челюсти, формирование остеоартроза с медленным прогрессированием изменений в суставе. Эпифизарная дисплазия может проявляться изолированно, локально, при этом рост больных в пределах возрастной нормы, дополнительные скелетные и внескелетные изменения могут не выявляться (Косова И.А., 2006).

Ранняя диагностика и своевременное лечение дисплазии могут предупредить или уменьшить боль и другие признаки, обеспечить более благоприятное течение процесса адаптации. В настоящее время имеют место ошибки в диагностике и дифференциальной диагностике дисплазии.

При изучении научной литературы нами найдены различные способы измерения компонентов ВНЧС на томограмме. Н.А.Рабухина [Рабухина Н.А. Заболевания височно-челюстного сустава и их рентгенологическое распознавание. М., 1966. 77 с.] предложила на томограмме ВНЧС в боковой проекции после проведения франкфуртской горизонтальной линии измерять глубину суставной ямки, высоту суставного бугорка, угол наклона заднего ската бугорка к горизонтальной линии, ширину суставной щели в трех участках. Проведенные измерения позволили Н.А.Рабухиной определить тип сустава, провести разграничение нормального сочленения от патологически измененного.

И.И.Ужумецкене [Ужумецкене И.И. Методика анализа рентгенограмм височно-нижнечелюстного сустава// Стоматология 1981; 3:60-61] предложила дополнить описанный выше способ измерений компонентов ВНЧС проведением основной и двух дополнительных горизонтальных линий из-за вариабильности формы суставной ямки, бугорков и мыщелков. По мнению И.И.Ужумецкене, это расширяет возможности изучения на рентгенограммах особенностей строения ВНЧС при физиологическом и аномальном прикусе.

Предложенные Н.А.Рабухиной и И.И.Ужумецкене способы не предусматривают оценку размеров ветви нижней челюсти – основного компонента роста и развития челюсти в вертикальном направлении.

L.L.Habets и соавт. [Habets L.L., Bezuur J.N., Naeiji M., Hansson T.L. The orthopantomogram, an aid in diagnosis of temporomandibular joint problems. II. The vertical symmetry// J Oral Rehabil. 1988; 15(5):465-71] предложили проводить на ортопантомограмме прямую касательную линию (А) по задней поверхности ветви и измерять вертикальную высоту мыщелкового отростка и ветви нижней челюсти от наивысшей точки головки (В) до наиболее выступающей задней ее точки (отрезок АС) и от этой точки (O1) до точки наибольшего выстояния угла (O2) нижней челюсти (отрезок AR).

M.H.Silva, F.R.Fuentes [Silva M.H., Fuentes F.R. Morfomería del proceso condilar у pama de la mandíbula en individuos adultos de la ciudad de Temuco, Chile// Int J Morphol. 2004; 22(2): 169-172] предложили метод измерения высоты и ширины мыщелкового отростка нижней челюсти на панорамных рентгенограммах (ортопантомограмме). Для этого они определяют высоту мыщелка (С1) от верхней части головки до пересечения с горизонтальной линией (С3), проходящей через полулунную вырезку. Высоту ветви нижней челюсти (R1) они измеряют от середины полулунной вырезки до точки пересечения с горизонтальной линией (R3), проходящей через точку пересечения вертикальной линии вдоль переднего края ветви и гребня альвеолярного отростка нижней челюсти.

Ветвь нижней челюсти имеет наружную и внутреннюю поверхности, передний и задний края, венечный и мыщелковый отростки, которыми вверху заканчивается ветвь. Задний край ветви переходит под углом в основание челюсти. Вверху передний край переходит в венечный отросток. Вырезка нижней челюсти отделяет венечный отросток от расположенного сзади мыщелкового отростка [Анатомия человека/ Под ред. С.С.Михайлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – M.: Медицина, 1984. – С.106-107]. В связи с этим правильно измеряют высоту ветви нижней челюсти можно по линии, опущенной из наивысшей точки головки на плоскость основания нижней челюсти. По А.Т.Бусыгину [Бусыгин А.Т. Возрастные особенности строения восходящей ветви нижней челюсти. – Ташкент, 1961. 172 с.] высота ветви – это длина от вершины нижнечелюстного угла до наивысшей точки головки нижней челюсти.

Наиболее близким аналогом (прототипом) заявляемого способа служит рентгеноморфометрия по M.H.Silva, F.R.Fuentes. Авторы определяют высоту мыщелка (С4) от верхней точки (С1) головки до пересечения с горизонтальной линией (С3), проходящей через полулунную вырезку. Высоту ветви нижней челюсти (R1) они измеряют от середины полулунной вырезки до точки пересечения с горизонтальной линией (R3), проходящей через точку пересечения вертикальной линии вдоль переднего края ветви до гребня альвеолярного отростка нижней челюсти. Для измерения ширины мыщелкового отростка нижней челюсти вертикальная линия (С4) делится на три равные части с проведением горизонтальных линий (С5) и (С6).

Однако данный способ имеет ряд недостатков:

– для измерений используется панорамная рентгенограмма (ортопантомограмма) – снимок, имеющий выраженные искажения размеров ветви, угла и костных структур ВНЧС,

– не предусмотрено измерение и оценка формы суставного бугорка,

– определение вертикальной высоты ветви нижней челюсти не соответствует анатомическому понятию ее нижней границы.

Из-за этого данный способ не может быть применим для диагностики разных типов дисплазии костных структур ВНЧС.

Задача предлагаемого изобретения – повышение точности рентгендиагностики всех типов дисплазии костных структур ВНЧС.

Технический результат – повышение точности рентгендиагностики всех типов дисплазии костных структур ВНЧС за счет использования линейных или компьютерных томограмм обоих ВНЧС в боковой проекции и проведения измерений в соответствии с анатомическим понятием нижней границы ветви нижней челюсти.

В сравнении с аналогом предлагаемый способ имеет следующие преимущества:

– используется линейная или компьютерная томограмма обоих ВНЧС, что исключает проекционные искажения ветви, угла нижней челюсти и костных структур сустава, характерные для панорамных рентгенограмм;

– рентгенодиагностика всех типов дисплазий костных структур ВНЧС;

– измерение костных структур ВНЧС с учетом их анатомических характеристик;

– простота выполнения за счет уменьшения количества измерений.

Этот технический результат достигается тем, что для проведения измерений костных структур ВНЧС используют линейные или компьютерные томограммы обоих ВНЧС в боковой проекции с закрытым ртом. Необходимо диагностировать следующие типы дисплазий ВНЧС: тип А1 – уменьшение высоты (гипоплазия) суставного бугорка, тип А2 – увеличение высоты (гиперплазия) суставного бугорка, тип Б1 – укорочение (гипоплазия) ветви нижней челюсти, тип Б2 – увеличение (гиперплазия) ветви нижней челюсти, тип B1 – уменьшение ширины (гипоплазия) головки нижней челюсти, тип В2 – увеличение ширины (гиперплазия) головки нижней челюсти, тип Г – сочетание изменения ширины и формы головки нижней челюсти мыщелкового отростка, ветви нижней челюсти.

Диагностика дисплазий типа А. На томограмме правого и левого ВНЧС проводят перпендикуляр, из наивысшей точки вершины суставного бугорка до пересечения с горизонтальной линией, проходящей через свод суставной ямки и основание суставного бугорка. Это расстояние, измеренное штангенциркулем, скользящим циркулем, линейкой, соответствует высоте суставного бугорка. Диапазон физиологической высоты суставного бугорка у здоровых взрослых лиц составляет 6-14 мм. Гипоплазия определяется при высоте суставного бугорка менее 6 мм, гиперплазия – более 14 мм с одной или с двух сторон.

Диагностика дисплазии типа Б. На томограмме правого и левого ВНЧС проводят прямую линию из наивысшей точки головки нижней челюсти, параллельно заднему краю ветви, до пересечения с основанием нижнего края челюсти у вершины нижнечелюстного угла. Это расстояние, измеренное штангенциркулем, скользящим циркулем, линейкой, соответствует высоте ветви нижней челюсти. Диапазон физиологической высоты ветви у здоровых взрослых лиц составляет 58-80 мм. Укорочение или удлинение ветви нижней челюсти определяется по разнице длин справа и слева в 3 мм и более.

Диагностика дисплазии типа В. На томограмме правого и левого ВНЧС на прямой линии, проведенной при диагностике дисплазии типа Б, из наивысшей точки головки нижней челюсти отмеряют 5 мм, проводят перпендикуляр и измеряют ширину головки нижней челюсти по этому перпендикуляру от передней до задней ее границы. Это расстояние, измеренное штангенциркулем, скользящим циркулем, линейкой, соответствует ширине головки нижней челюсти. Диапазон физиологической ширины головки нижней челюсти у здоровых взрослых лиц составляет 9-12 мм. Головка нижней челюсти имеет вид изогнутого во фронтальной плоскости валика эллипсовидной формы, на томограмме в боковой проекции ее контуры округлые, овальные. Гипоплазия определяется при ширине головки менее 9 мм, гиперплазия – более 12 мм с одной или с двух сторон.

Диагностика дисплазии типа Г. Одновременное обнаружение на томограмме ВНЧС сочетания дисплазии типа Б1, Б2 и типа B1, B2 после проведения описанных выше измерений.

Пример 1. Пациент Ш., 20 лет, обратился с жалобами на эпизоды блокирования нижней челюсти при широком открывании рта.

Около 3 лет отмечает хруст в левом ВНЧС, эпизоды блокирования нижней челюсти при широком открывании рта, сопровождающиеся локальной болью около козелка уха слева. При блокировании челюсти пациент самостоятельно делает движения нижней челюсти в разные стороны, обхватив ее рукой за подбородок, после чего функция восстанавливается.

Небольшая асимметрия нижней челюсти за счет разного расположения углов нижней челюсти. Кожа физиологической окраски. Пальпация ВНЧС безболезненная. При открывании рта хруст в левом ВНЧС, расстояние между резцами при открытом рте 42 мм. Прикус не нарушен.

На линейных томограммах обоих ВНЧС в боковой проекции с закрытым ртом (Фиг.1) справа головка нижней челюсти шириной 9 мм с четкими ровными границами. Суставной бугорок высотой 9 мм. Высота ветви нижней челюсти 72 мм. Слева мыщелковый отросток нижней челюсти более узкий, изогнут дистально относительно вертикальной оси. Головка нижней челюсти шириной 7 мм с четкими ровными границами. Суставной бугорок высотой 9 мм. Высота ветви нижней челюсти 77 мм. Заключение: дисплазия костных структур левого ВНЧС: гипоплазия головки и изменение формы мыщелкового отростка нижней челюсти (тип С3).

Пример 2. Пациент К., 16 лет, обратился с жалобами на непостоянную боль в правой половине лица при разговоре, пережевывании твердой пищи. Около 1,5 лет назад после удара в лицо стали беспокоить щелчки в правом ВНЧС. Две недели назад появилась боль в правом ВНЧС при жевании, широком открывании рта.

Лицо симметричное. Кожа физиологической окраски. Пальпация ВНЧС безболезненная. При открывании рта щелчок, несильная локальная боль в правом ВНЧС, расстояние между резцами при открытом рте 43 мм. Прикус нейтральный.

На линейных томограммах обоих ВНЧС в боковой проекции с закрытым ртом (Фиг.2) справа головка нижней челюсти шириной 10 мм с четкими ровными границами. Суставной бугорок высотой 7 мм. Высота ветви нижней челюсти 65 мм. Слева головка нижней челюсти шириной 8 мм с четкими ровными границами. Суставной бугорок высотой 4 мм. Высота ветви нижней челюсти 69 мм. Заключение: дисплазия костных структур левого ВНЧС: гипоплазия суставного бугорка (тип А1), гипоплазия головки (тип С1), гиперплазия ветви (тип Б2).

Пример 3. Пациентка Б., 18 лет, обратилась с жалобами на боль в правой половине лица при пережевывании твердой пищи.

Около 6-7 месяцев назад удален 4.8 зуб, удаление зуба было сложным. После этого стали беспокоить боль, похрустывания в правом ВНЧС. При приеме найза боль проходила на некоторое время.

Лицо симметричное. Кожа физиологической окраски. Пальпация ВНЧС безболезненная. При открывании рта крепитация в обоих ВНЧС, расстояние между резцами при открытом рте 31 мм. Прикус нейтральный. Пальпация жевательных мышц слабо болезненная.

На линейных томограммах обоих ВНЧС в боковой проекции с закрытым ртом (Фиг.3) справа головка нижней челюсти шириной 10 мм с четкими ровными границами. Суставной бугорок высотой 4 мм. Высота ветви нижней челюсти 59 мм. Слева головка нижней челюсти шириной 12 мм с четкими ровными границами. Суставной бугорок высотой 4 мм. Высота ветви нижней челюсти 55 мм. Заключение: дисплазия костных структур ВНЧС: гипоплазия обоих суставных бугорков (тип А1), гиперплазия головки слева (тип С1), укорочение левой ветви (Б1).

Способ дифференциальной диагностики различных типов дисплазий костных структур височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) по измерениям высоты суставного бугорка, ветви нижней челюсти, ширины головки нижней челюсти на линейных или компьютерных томограммах в боковой проекции обоих ВНЧС с закрытым ртом, отличающийся тем, что для измерения высоты суставного бугорка проводят перпендикуляр из наивысшей точки его вершины к горизонтальной линии, проходящей через основание бугорка и свод суставной ямки; для измерения высоты ветви нижней челюсти проводят прямую линию из наивысшей точки головки нижней челюсти, параллельно заднему краю ветви, до пересечения с основанием нижнего края челюсти у вершины нижнечелюстного угла; для измерения ширины головки нижней челюсти на прямой линии, проведенной для измерения высоты ветви, из наивысшей точки головки нижней челюсти отмеряют 5 мм, проводят на этом уровне перпендикуляр и измеряют ширину головки нижней челюсти по этому перпендикуляру от передней до задней ее границы, результаты оценивают после рентгендиагностики обоих ВНЧС в боковой проекции при закрытом рте по разнице измерений и формы костных структур справа и слева.

Источники

- Алешина, О. Болезни ног. Варикоз, артрит, подагра. Лечение и профилактика / О. Алешина. – М. : Контэнт, 2013. – 208 c.

- Юрий, Александрович Олюнин Оценка активности ревматоидного артрита / Юрий Александрович Олюнин. – М. : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 204 c.

- Дисплазия локтевых суставов у собак. Рентгено-артроскопическая диагностика / И. Б. Самошкин и др. – М. : Лань, 2006. – 725 c.

- Татьяна, Абрамова und Сергей Абрамов Нейроиммунологическая характеристика больных ревматоидным артритом: моногр. / Татьяна Абрамова und Сергей Абрамов. – М. : Palmarium Academic Publishing, 2012. – 220 c.

Позвольте представиться. Меня зовут Инна. Я уже более 7 лет работаю медицинской сестрой в ревматологическом центре. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу научить всех посетителей сайта решать сложные и не очень задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в удобном виде всю необходимую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.